Les voix de la mémoire

Si l’exposition s’intitule Les voix de la mémoire, on comprend vite pourquoi : les œuvres forment un monde, un univers en perpétuel lien avec des confessions de femmes en relation avec les persécutions du passé.

Ce sont elles qui se sont mobilisée autour de ce qu’on appelle « la récupération de la mémoire collective dans le but de réhabiliter universellement la mémoire des victimes de la dictature et de favoriser ainsi le transfert des connaissances entre les générations.

En coopération avec le Centre International de la Justice Transitionnelle (ICTJ), et l’Université de Birghinham, Museum Lab participe à ces débats mémoriels à travers un discours muséal constituée de récits de vie et de témoignages oraux collectés sur le sujet des perspectives des femmes Tunisiennes sous la dictature, en particulier l’expérience d’emprisonnement (réelle et métaphorique) et le lien entre le passé et présent.

« Les voix de la mémoire » est une exposition qui comprend trois volets dédiés à la connaissance, à l’émotion et à la réflexion, autour des droits humains. Ce parcours de visite aborde, à partir d’histoires, notamment entre 1984 et 2010, un exemple de mise en œuvre, sur un territoire, d’un régime qui a déshumanisé des individus. Leurs récits correspondent aux différentes intentions, déclarées ou implicites, de cette exposition qui veut aborder toutes les facettes de ces personnages et de leurs temps.

Après plus de d’un an d’échanges, de débats, d’esquisses, nous avons l’impression d’arriver à un résultat et concevoir une représentation muséographique d’un discours qui reflète la complexité de l’histoire. Par ce résultat, on espère offrir à la Tunisie et, par extension, à l’ensemble du monde contemporain un instrument de réflexion incontournable et nécessaire à un sujet aussi immense et essentiel pour institutionnaliser et reconnaitre les femmes « victimes indirectes » de la dictature. L’impacte de la dictature sur la femme.

Lieu d’histoire vivante, Les voix de la mémoire est riche de reflets du temps remémorés par les scénographes Marouen et Taieb Jallouli, par la lumière d’Ahmed Bennys, par les créations sonores de Wissam Ziadi et par un parcours didactique alterné d’œuvres contemporaines réalisées par Wiam Haddad, Salma Wahida, AbdesslamAyed, Nabil Saouabi, Lasaad Ben Sghaier et Najah Zarbout.Cependant, les mémoriaux ne sont pas toujours acceptés tels quels par les visiteurs. Ils invitent évidemment à la réflexion, surtout quand il s’agit d’arts visuels qui transportent et exposent les représentations du passé. Une réflexion qui présentera des connaissances qui permettent au visiteur de mieux comprendre les engrenages et les mécanismes (préjugés, passivité, soumission aveugle à l’autorité…) qui ont conduit au pire. Le but est de susciter chez le visiteur une compréhension plus intime de situations complexes et une réaction intellectuelle constructive en le faisant passer par les diverses étapes d’un parcours immersif et multisensoriel.

– Les voix de la mémoire : le projet de pérennisation/ le musée atelier

La « mise en mémoire » d’un passé traumatique se constitue de discours, d’objets et d’images assignés auparavant au même univers. Les réflexions sur le processus de leur patrimonialisation notamment en contexte post-dictatorial par la « muséification » du passé se sont déroulées, lors d’un premier temps, lors d’ateliers organisés entre, le Centre International de la Justice Transitionnelle, l’Université de Birghinham et Museum Lab. Grâce à cette démarche les lieux de mémoires sont restés conservés en tant que preuves documentaires d’une existence, quant au mémorial, il fut construit à travers des œuvres, réelles et virtuelles.

Appréhender la mémoire face à l’enfermement et sous l’angle des extra-muros montre en quoi les expériences de détention sont émaillées de mise en scène de soi, constituant des quotidiens dont le plus commun est le traditionnel jour de visite qui s’allonge sensiblement et son amplitude se remplit d’émotion dans un parloir parvenu au fond d’un couloir, dans une salle dite de « l’Adieu ».

Durant ces expériences, le parcours produit des facettes qui tendent à rapprocher les mémoires individuelles et familiales vers plusieurs enfermements dans un seul théâtre où décors et acteurs déterminent un vécu. Ces ritualités et ces symboliques sous-jacentes se balancent dans l’exposition par des émotions allant de l’identification aux victimes au deuil commémoratif avant la libération finale dans un espace, de renforcement de la cohésion sociale, de la réconciliation et de l’inscription du passé traumatique dans le patrimoine.

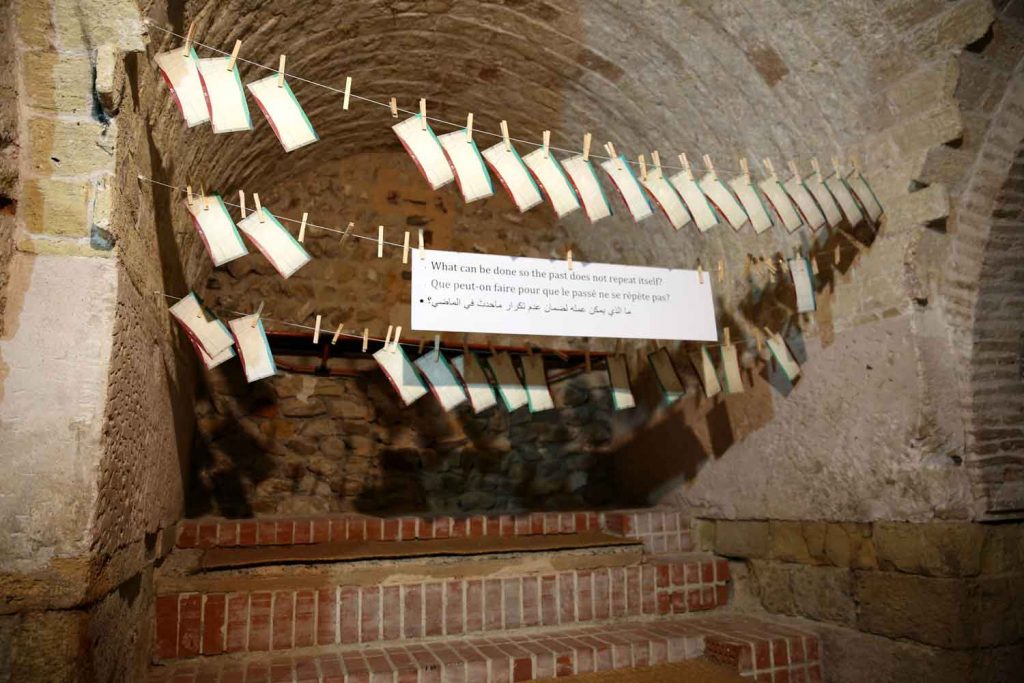

L’exposition « les voix de la mémoire » cherche encore à faire renaitre une transformation considérable, par la mise en place d’une salle de réflexion pour recueillir des témoignages servant à intensifier les enjeux dont elle fait l’objet. Dans un processus partagé d’écriture d’une histoire des persécutions dû à la dictature, une salle de collecte accueillera des témoignages spontanés sur la mémoire.

Pour enrichir cette première phase et donner une base possible à la collecte et au travail conséquent, les participants sont invités à remplir une charte de valeur avant la collecte des traces de leurs mémoire. L’idée de cette collecte est de créer un projet de pérennisation avec des artefacts, des expériences, des enseignements, des preuves, des documentaires, des archives, des photographies et des archives sonores à partir de mémoires collectées. Cette opération participative va nous conduire à porter une alternative pour la production de sources et leur utilisation pour l’écriture d’une mémoire collective. L’objectif de la salle de réflexion et du projet de pérennisation est d’éveiller le civisme des jeunes générations dans le dessein d’éviter le retour de la barbarie, de condamner les abus commis pendant la dictature, de reconnaitre le trauma partagé, la résistance et le triomphe face à la dictature.

La collecte est ouverte à toute personne intéressée à s’investir dans une réflexion commune et dans une action collective autour de la mémoire et souhaitant signer la charte des valeur d’ICTJ. Dans un premier temps, des médiatrices vont l’accompagner tout au long du processus d’élaboration et d’enregistrement d’un témoignage dans une salle de réflexion dont l’intention serait d’inviter les tunisiens à mener une réflexion sur la manière dont un espace muséographique pourrait aussi (re)présenter et construire une plateforme de mémorisation.

Les réflexions visent à :

Aider à comprendre et explorer des pratiques liées à la mémorisation.

Savoir quels sont les enjeux symboliques et politiques de la mémorisation

S’interroger sur les processus d’écriture d’une mémoire collective.

Faire émerger des récits peu connus

Savoir comment gérer/ effacer/ garder la mémoire du passé ?

Proposer des actions et méthodologies de collecte.

Examiner les fondements, les mécanismes et l’étendue des processus mémoriels.

- Artistes intervenants : abdesslam Ayed lassad sghair Nabil Saouabi najeh zarbout salma wahida walid ardhawi